Non frequento gli antiquari, non vado alle aste, non visito le mostre

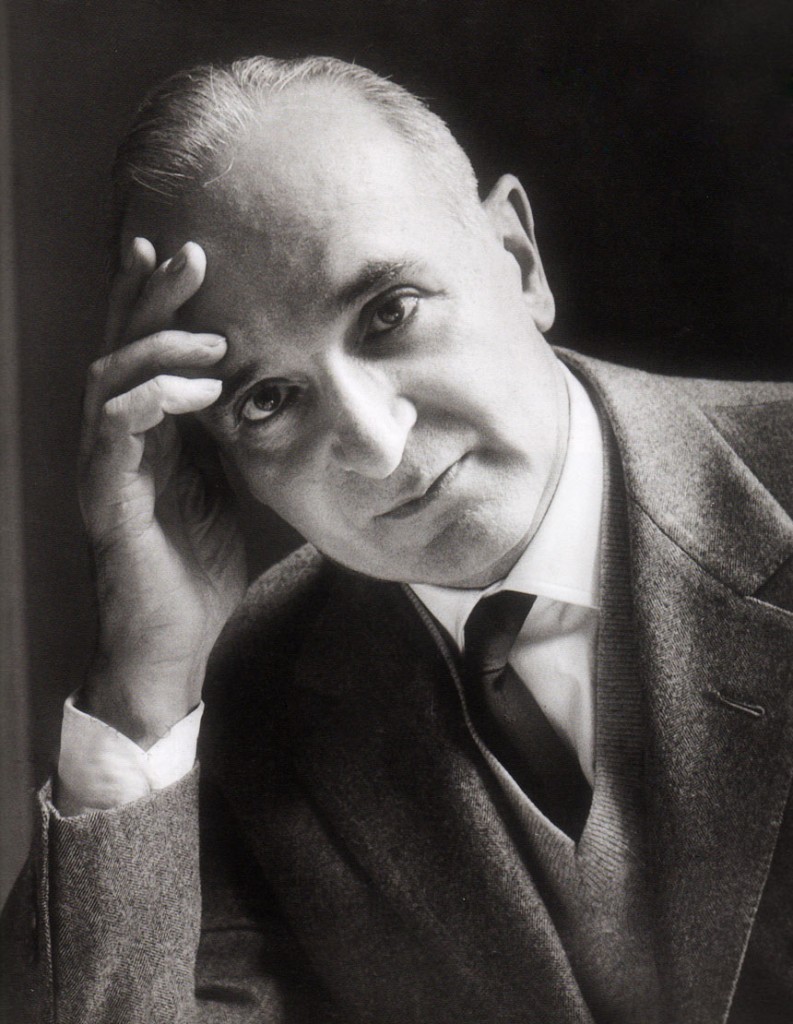

Dietro alla raccolta apparentemente eclettica dei capolavori della Collezione di Luigi Magnani si cela il preciso disegno di un raffinato uomo di cultura classica, molto più di un semplice collezionista di opere d’Arte. Stefano Roffi, direttore scientifico della Fondazione Magnani Rocca, svela il sofisticato progetto intellettuale nelle scelte artistiche di Luigi Magnani.

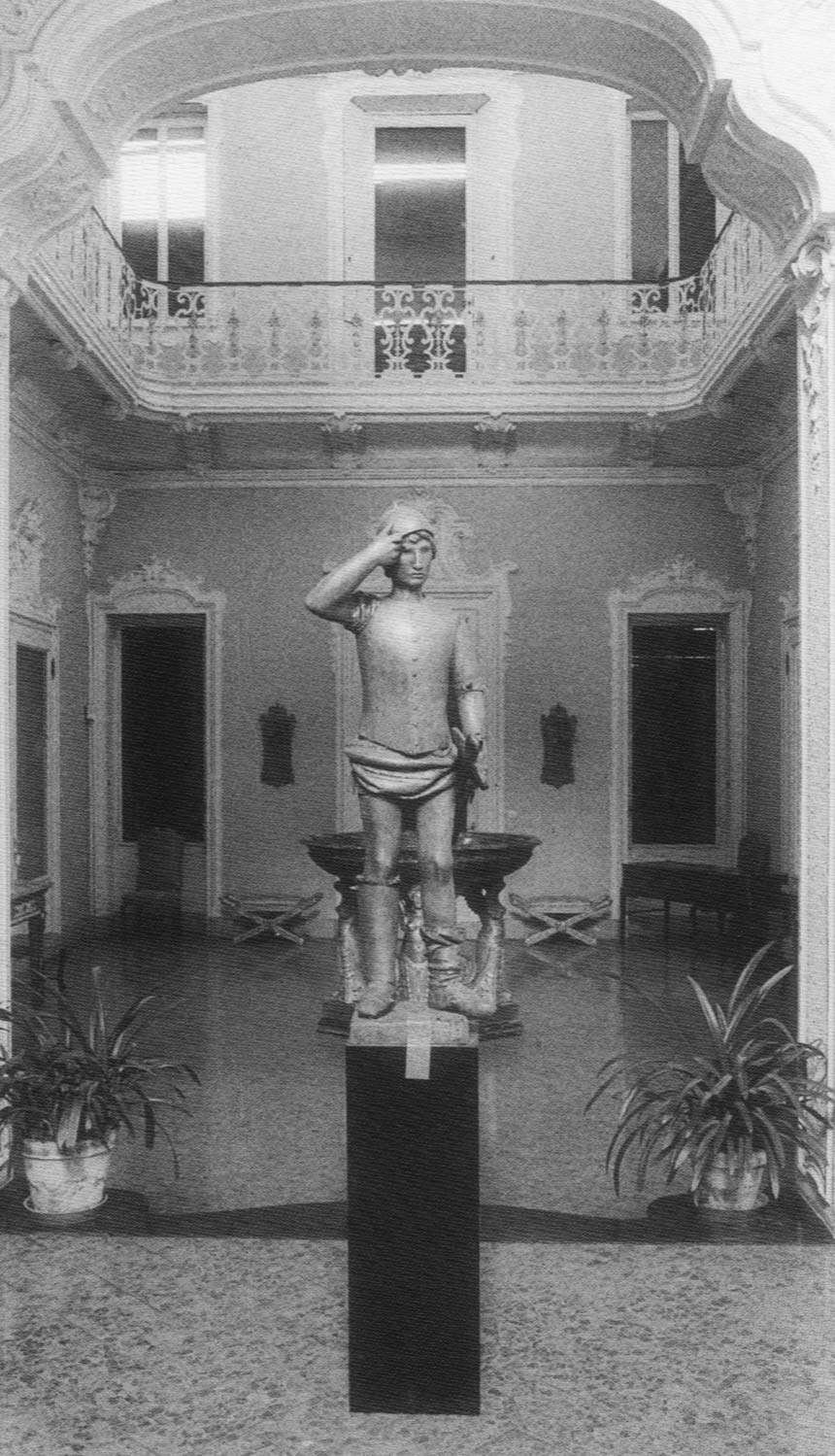

Oltre ai celeberrimi capolavori dal XII al XIX secolo, la collezione di opere d’arte appartenuta a Luigi Magnani, esposta nella sede della Fondazione da lui voluta, non offre minori sorprese per quanto riguarda il Novecento. Nello scegliere gli artisti contemporanei, Magnani dimostrò un intuito risoluto, che non lo fece dubitare di fronte alle più azzardate novità espressive, e anzi lo stimolò a trovare la continuità della personale storia dell’arte che stava scrivendo alle pareti dei saloni della sua villa, anche in un’epoca che, rispetto al passato, pareva aver rotto molti vincoli di linguaggio e di contenuto. Per essere degne di entrare nella Villa dei Capolavori, le opere dovevano corrispondere alla sua idea dell’arte, e della qualità nell’arte; un’idea alta, aristocratica, che non variava tra pittura, musica e letteratura, gli interessi culturali che Magnani coltivava alla ricerca di correspondances baudelairiane.

A pochi ospiti era consentito di ammirare le meraviglie che andava raccogliendo, fra questi i più noti studiosi d’arte della seconda metà del Novecento, che spesso gli facevano visita a Mamiano contribuendo con suggerimenti e confidenze all’arricchimento della collezione: fra gli altri, Arcangeli, Argan, Berenson, Brandi, Briganti, Haskell, Longhi, Pope-Hennessy, Sgarbi, Tassi, Zeri; Magnani stesso non vide mai la propria collezione per intero: le opere venivano allestite fra i mobili di Jacob e di Piranesi con centellinata elezione, e riposte al sicuro ogni sera dal fidatissimo Virginio, che aiutato dalla governante Elge era uso a manovrare con familiarità la massiccia tavola di Ghirlandaio quanto le materie lievi di Morandi. Così Magnani spiegava il proprio approccio al collezionismo:

“A differenza dei collezionisti, non frequento gli antiquari, non vado alle aste, non visito le mostre.

Ho, sì, un mio museo immaginario formato dalle opere più amate e ammirate nel tempo, e di altre che per qualche fatalità hanno preso corpo e sostanza reale presso di me, senza tuttavia che io faccia tra le une e le altre grande differenza. Esse sono per me tutte oggetto di uguale amore e degne della più devota contemplazione; abitano la mia mente come la mia casa e se per caso alcune di quest’ultime non risultavano degne di quella collocazione ideale, salivano in solaio mentre altre che passavano sul mio cielo si posavano silenziosamente su quei vuoti come angeli.”

Proprio come angeli le opere che Magnani sceglieva dovevano essere abitate dallo spirito, mostrare essenzialità, purezza, perfetta forma, mancanza di agitazione, di filosofare vano, di materia, occupate da un silenzio opposto al grido, da una pace opposta all’angoscia; cercava le opere seguendo sue interne richieste ed esterne tracce segnate come da un destino, in cui credeva e di cui sentiva l’investitura con responsabilità prima privata poi pubblica, al momento di istituire la Fondazione che ricorda il padre Giuseppe e la madre Eugenia.

Emblematico proprio di un contenuto di pacificata, distesa serenità è il dipinto di Monet —un Soleil levant acquisto degli ultimi anni — quasi il primo mattino del mondo, quando la natura s’illumina nella sua purezza virginale, nella sua immobile resistenza al tempo nella sua ininterrotta mutevolezza, nella sua apparente stasi e nascosta metamorfosi; vi è raffigurato un attimo e un eterno, in esso tutto è natura e tutto è spirito. Un’affermazione non dissimile può farsi anche per gli acquerelli di Cézanne, acquisiti con la consapevolezza di risarcire l’Italia dell’assenza in collezioni pubbliche delle opere più rivelatrici di uno dei padri del Novecento, con la diversità che in essi è dipinta una durata, quasi un’abolizione di tempo, eliminando tutto ciò che non è essenza, fondendo peso e levità materia e soffio, ancora una volta natura senza impeto e senza sensualità, ma natura e spirito; Cézanne, cercatore d’assoluto, ha creato in pittura il consistere delle cose, la solidità della forma, il senso plastico, la struttura della natura: l’ha ricostruita regolata, antisensoriale, duratura e possente, una ricognizione di sacralità. E per lui l’acquerello è come un denudarsi definitivo della pittura nella sua intimità e autenticità strutturale.

Non stupisce trovare nella collezione Magnani anche le intrinsecamente classiche Nature morte di Giorgio Morandi, tra cui spiccano l’unica opera realizzata su commissione, gli Strumenti musicali solenni nella loro semplicità, e un raro dipinto del periodo metafisico, idolo quotidiano di un tempo e di uno spazio indefiniti, oltre all’Autoritratto del 1925: una sicurezza calma, una risolutezza non turbata da urgenze, un’assenza di dramma traspaiono dalla figura del giovane pittore, non eroe, non artista, anzi dimesso ma consapevole come un artigiano antico; la costruzione perfetta —con quell’onda di luce che asperge a metà il volto, il braccio fuso con la tavolozza, quei bianchi bruciati sotto il grigio ferro del gilè — lo rende protagonista di un presente che prescinde dal tempo. La Danseuse futurista di Severini e lo straniante Enigma della partenza di De Chirico sono due quadri prossimi negli anni ma lontanissimi nel contenuto, l’uno così ricco di movimento, quasi frenetico, e di senso sfuggente del tempo, ma insieme così composto, quasi una Madonna fra oranti; l’altro silenzioso e inquieto, fatto di vuoti e attese, come un grande interrogativo sull’esistenza stessa della realtà: sono i due volti, a ben vedere, della vicenda della modernità.

Insieme a Morandi, l’altra grande passione di Magnani è De Pisis, lo spirito nomade opposto a quello del severo e stanziale maestro bolognese. Di De Pisis la raccolta comprende alcune vibranti Nature morte, e soprattutto il Pan del 1944, descritto tra mitologia e letteratura, tra sogno e carnalità, vera divinità moderna. A seguire, il dopoguerra, e con esso le avventure che Magnani si direbbe debba aver ancor più difficoltà ad approcciare, a sentire consone. Invece, le sorprese più clamorose riguardano proprio gli artisti di quegli anni, in particolare De Staél, Burri, Leoncillo e Fautrier. Del primo Magnani si assicura una veduta parigina del 1954, in cui la stesura di colore densa e veloce pare cancellare, sotto colpi decisi, la bellezza tradizionale del soggetto: è l’annuncio dell’Informale, la pittura d’azione, in cui rileva il gesto, l’energia emotiva dell’artista nell’atto del dipingere, più della preoccupazione di rappresentare il mondo visibile.

Di Burri, consigliato da Brandi in anni in cui l’artista era ostracizzato dai vertici dello Stato, acquista una delle più tipiche ed eloquenti composizioni, in cui la pittura e i materiali prelevati dalla realtà, brani di sacchi di juta, si compongono in un’immagine di impatto solenne, quasi sacrale. Su probabile suggerimento di Longhi, si avvicina a Leoncillo, alle sue materie gestuali per eccellenza, quasi primigenie per la forza che l’artista imprime alla terracotta, poi smaltata e invetriata con sapienza antica. Parrebbe una conversione tardiva del collezionista, o un inseguimento delle mode; in real-tà proprio Burri, De Staèl, Leoncillo e Fautrier (di cui la collezione comprende una Composition del 1960) possono essere considerati fra gli artefici di una versione estrema, ma forse per questo ancor più consapevole e conservatrice, della misura classica, del primato dell’intelletto e della forma sulla sensualità e sull’istinto.

Ecco allora rivelarsi il tratto complessivo che rende non eclettica, come potrebbe sembrare, ma intimamente omogenea la raccolta di Luigi Magnani. Lo spirito classico che sovrasta il tempo, il valore eterno della bellezza — che si può ritrovare in un brano degli amatissimi Mozart e Beethoven, come in una pagina di Goethe, come in ognuna delle opere volute — ne rappresentano l’identità. […]

di Stefano Roffi