L’Exposition Internationale du Surréalisme del 1938

Il grande evento ha luogo a Parigi nel 1938, dal 17 gennaio al 24 febbraio nei locali della Galerie des Beaux-Arts di Rue du Faubourg Saint-Honoré. L’Exposition International du Surréalisme è concepita dai surrealisti come una manifestazione artistica che assolutamente originale, che vuole infrangere le regole tradizionali delle esposizioni, rifuggendo la banale collocazione di quadri alle pareti di una galleria e costituendo invece, con un accorto allestimento, essa stessa un’opera d’arte.

Negli anni precedenti, c’erano già state altre importanti esposizioni surrealiste, tuttavia questa, per la straordinarietà dei contributi, è da considerarsi il capolavoro surrealista più complesso, in cui tutte le opere e le partecipazioni concorrono alla creazione di una vera installazione totale oltre che di una performance collettiva.

Tra gli animatori del Surrealismo, André Breton e Paul Éluard ne furono gli Organisateurs. Sul finire del 1937, Duchamp accettò l’invito di Breton e di Nusch Éluard, moglie del poeta, a contribuire con idee alla kermesse espositiva che stavano progettando e, col ruolo di Générateur-Arbitre (“curatore”), allestì l’evento, fornendo le principali idee installative. Sulla prima pagina del catalogo, compaiono inoltre Salvador Dalí e Max Ernst in qualità di Conseillers Spéciaux (“co-curatori”), Man Ray nel ruolo di Maître des Lumières (“tecnico delle luci”). Con un’équipe di questa qualità fu realizzata forse la più bella e sorprendente esposizione del XX secolo, exemplum per le mostre d’avanguardia degli anni sessanta e successivi.

L’evento si articolava in tre parti: il cortile d’ingresso col Taxi pluvieux di Dalí, la Ville surréaliste con l’intrico de Les plus belles rues de Paris popolate dai celebri mannequins, la sala centrale che raccoglieva le circa trecento opere – tra dipinti, oggetti, collages, fotografie e istallazioni – dei sessanta artisti partecipanti, tra i quali Delvaux, Magritte, Ernst, Man Ray, De Chirico.

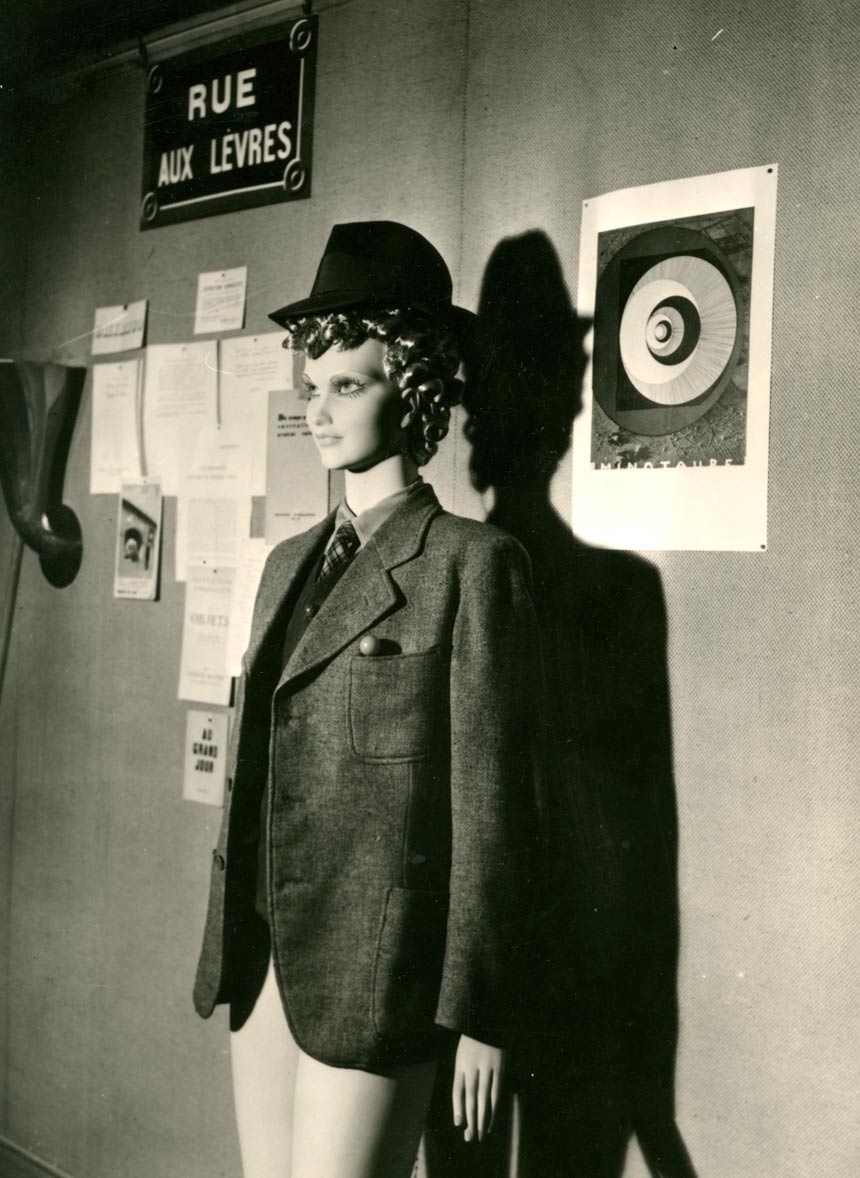

La sezione Ville surréaliste era ospitata in un ampio corridoio alle pareti del quale erano collocate delle placche di smalto blu con caratteri bianchi che riportavano nomi di vie storiche della capitale, nomi suggestivi ma reali, nomi di vie immaginarie, collocate in questa sequenza a pagina 72 del Dictionnaire abrégé du Surréalisme: rue de la Transfusion-du-Sang, rue aux Lèvres, rue Vivienne, rue de la Vieille-Lanterne, rue Cerise, Passage des Panoramas, rue Albert-Tison, Porte des Lilas, rue de la Glacière, rue d’une Perle, rue Nicolas-Flamel, rue Faible, rue de Tous-les-Diables. Questa sezione, meglio nota come Les plus belles rues de Paris, è sicuramente la più celebre dell’esposizione; in essa circa una ventina di manichini della Maison P.L.E.M. erano stati abbigliati per l’occasione da Yves Tanguy, André Masson, Kurt Seligmann, Sonia Mossé, Hans Arp, Óscar Domínguez, Léo Malet, Max Ernst, Marcel Duchamp, Joan Miró, Marcel Jean, Man Ray, Espinoza, Matta Echaurren, Maurice Henry, Salvador Dalí e Wolfgang Paalen.

Tanguy aveva grottescamente vestito la sua mannequin, nuda al di fuori di una cintura, collocandole a tracolla, a guisa di giogo, dei fusi inquietanti; la “bella” immobile aveva sulla testa una lampadina in gabbia e calpestava una specie di cuscino. Masson realizzò la “galatea” di maggior successo che pare avesse chiamato Le baillon vert à bouche de pensée: le aveva rinchiuso la testa in una gabbia per uccellini, l’aveva imbavagliata con del velluto nero e aveva collocato una viola del pensiero in corrispondenza della bocca, degli uccellini impagliati sotto le ascelle, uno spago rosso intorno alla vita; unico altro capo di vestiario era un perizoma adornato da un cerchio di occhi di tigre intorno a uno specchio. Arp aveva vestito la sua “modella” di bianco e poi l’aveva celata con un sacco scuro di materiale sintetico, su cui campeggiava la scritta “PAPAPILLON”. Ernst l’aveva abbigliata come una vedova velata di nero con un abito corto; ella aveva ai suoi piedi una figura maschile stesa su un fianco – con gli abiti macchiati di colore a evocare un pittore – che infila una mano sotto la gonna. Duchamp aveva vestito la sua come un uomo lasciandola però senza pantaloni, con in testa un borsalino, e poi indosso una camicia, una cravatta e una giacca, nel cui taschino c’era una lampadina rossa. Miró aveva avvolto la sua “bella” indifferente in una nuvola disegnata di fil di ferro, le aveva posto sul viso un paio di vistosi moustaches post-duchampiani e, ai piedi, uno spartito musicale.

Man Ray aveva chiamato la sua rigida fanciulla Portemanteau esthétique: le aveva messo in vita una fettuccia con scritto “Adieu foulard” e aveva collocato ai suoi occhi delle gocce di vetro come delle lacrime che scendevano anche dalle sue spalle; nell’acconciatura aveva inserito due pipe chiare da cui scaturivano delle bolle, le sue gambe erano contenute in un cilindro scuro. La mannequin di Dalí portava per copricapo la testa di un pinguino, aveva le braccia guantate e il corpo ricoperto di cucchiaini.

A testimonianza di quello straordinario défilé de mannequins ci restano le celeberrime foto di Man Ray, dal titolo Les mannequins. Résurrection des mannequins. Questi manichini sono così entrati nel nostro immaginario collettivo vestiti di un alone inquietantemente metafisico, dato dallo straniante bianco e nero fotografico. È accaduto, per queste opere, qualcosa di simile a quanto osserviamo per la statuaria classica; il bianco del marmo e il chiaroscuro dei volumi levigati, sui quali non c’è più traccia dell’originaria policromia, sono ricoperti di una patina altrettanto metafisica, quella stessa che ispirò De Chirico.